2014.8.30

INASOFT

/トップ/すっきり!! デフラグ/ダウンロード/WebHelp/ヘルプトップ/

デフラグとはそもそも何か?

最近は、ググればなんでも問題が解決する傾向にあるため、問合せメールは全体的に減少傾向にあります。しかしながら、「何か考え違いをしているだろうな?」「どういう効能を期待して質問をしてきているのかな?」と思うような感想や問合せの連絡をいただくことは常に一定割合で存在しており、むしろこの「ググる」ことにより、逆に誤った知識を仕入れていたり、あるいは誤った知識を補正されないまま補強されたり…といった状況になっている方が、少なからず存在しているようです。

この傾向はデフラグに限ったことではないですが、作者の元にはデフラグに関する感想や問合せが寄せられることが多いことから、特にデフラグに対するユーザーの思いに関して、上記のような考えを抱くことが、ままあります。

というわけで、ここでは「デフラグ」について、そもそも何であって、改めてどんな効能を期待できて、どんな効能が期待できないのかについて、触れてみようと思います。

デフラグとは何をするプログラムか?

ここでは話を単純化するために、次の2点に絞って解説することにします。

- フラグメント(断片化)を解消するための、デフラグメンタ(断片化解消プログラム)

- プログラムファイルを読込み順に配置し、プログラム実行時に効率よく、ディスクからプログラムを読込むよう、連続したディスク領域に関連するプログラムファイルを配置する

昨今は「最適化」という言葉が出回っているためか、デフラグの名前の由来であるところの「デフラグメント」や「フラグメント」を理解していないという場合もあるみたいです。また、「最適」にしてくれるのだからと、なにやらとてつもない妄想を広げてしまう場合もあるみたいです。上の2つについて、順番に解説していきます。

1. フラグメント(断片化)を解消するための、デフラグメンタ(断片化解消プログラム)

ハードディスクを長い間使っていると、1つのファイルが連続した領域に収まらず、複数の領域に分断されてしまうことが発生します。こうなってしまうことを断片化といい、断片のことをフラグメントといいます。

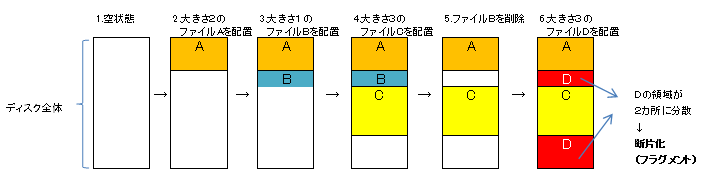

断片化が発生するまでの簡単な経過は、下記の図を参照して下さい。

▲図 断片化が発生するまで

断片化が発生すると、ファイルを読むために複数の領域を読込まなければならないため、余分な動作が増え、読込み処理が遅くなる原因になります。この状態を解消し、ファイルをできる限り連続して配置できるようにすることを断片化解消、つまり、デフラグメント(デフラグ)といいます。

ハードディスクの余分な動作が増え、読込み処理が遅くなると、どうなるでしょうか?

ハードディスクは、パソコン全体の中では比較的遅い装置ですから、ハードディスクの速度向上はパソコン全体の動作速度の向上に繋がることが期待できます。また、無駄なヘッド移動が減れば、ハードディスクの寿命向上にも繋がることが期待できます。(ヘッドは物理装置なので、可動部分はどんどん摩耗していき、余命が減っていく)

この作業は、倉庫部屋の中で、荷物の入った箱を年代順に並べ替える作業だと思って下さい。次のような状況が起こりうることが想像できると思います。

- 倉庫部屋の中の荷物が少なければ、作業完了までの時間が短い。また、倉庫部屋の中がすでにほとんど整理されている状況ならば、作業完了までの時間が短い。

よく、デフラグに要する時間はディスクサイズの大きさによって長くなることが知られているため、デフラグの作業をテープのクリーニングのように、シーケンシャルに行っていくイメージを持つ方がいます。たしかにフラグメント存在の調査はシーケンシャルに行われるでしょうが、荷物の移動作業はシーケンシャルに行われるとは限りません。なので、同一のハードディスクであれば常に同一の時間で終わるわけではありませんし、ビデオテープの再生再開をするみたいに「ちょっと戻って再生」のようなことができるわけでもありません。

- 倉庫部屋の中の空きが少ないと、作業しづらい

荷物を移動させるとき、いったん他の場所に一時的に荷物を置いてから移動させます。十分な空き容量がないと、完全なデフラグを行えません。例えるなら、もし空き領域が少ないと、16ピースの正方形パズル(1ピース抜けた状態のモノ)をがんばって整列させるような状況となるわけで、この場合デフラグに時間がかかったり、完全なデフラグができなかったりします。

- 使用中の荷物は再配置できない

他の人(プログラム)が使用中の荷物は、いつ使われるかわかりませんから、移動させることはできません。使用中のプログラムが断片化状態だった場合、断片化解消はできませんし、その荷物が原因で移動不可能な他の荷物があるならば、それもまた断片化解消できません。

- 部屋の中は暑苦しい。作業員が脱水症状を起こすかも!?

倉庫部屋は密閉された、暑苦しい部屋であるとお考え下さい。夏の暑い日に、こんな部屋で倉庫整理を行おうものなら、作業員は熱中症になってしまうでしょう。これを避けたければ、そもそも夏場にはデフラグを避けるか、エアコンを付けて涼しくしてあげましょう。

- 作業員を何度も意味なく派遣することは無意味

すでにほとんど整理されている状態なのに、作業員を派遣するのは無意味です。しかも整理中はろくにパソコンが使えなくなるわけですから、無駄にデフラグを行うことは、パソコンの稼働率が落ちることになります。

- 作業員の手はすり減っていく

ディスクは回転装置であり、読込み/書込みにはヘッドという装置が使われるわけですが、その可動部分は物理的にどんどんすり減っていきます。デフラグ作業が過酷を極めるモノならば、可動部分はどんどんすり減っていくことでしょう。作業員が過労により引退を決めてしまうかも知れません。つまり、ハードディスクの寿命が縮むことになります。

ここで下線を引いたとおり、「デフラグをするとパソコンの動作速度が向上」するが「デフラグをしすぎるとパソコンの稼働率が落ち」、「デフラグをするとハードディスクの寿命向上」するが「デフラグをしすぎるとハードディスクの寿命が縮む」ということになります。

デフラグは、とにかくやればよいというわけではありません。サプリメントと同じで、どんどん飲むことによってどんどん健康が増進するというわけではなく、その人(そのパソコン)に応じた適度な頻度を保たなければなりません。

ファイルの作成・削除を繰り返したり、プログラムにインストール・アンインストールを繰り返すヘビーユーザーならば、フラグメントが多く発生するため、比較的高頻度のデフラグが必要になるかも知れません。逆に、あまりパソコンを使っていない、ディスク内容は固定的で変化することが少ないというライトユーザーならば、フラグメントはまず発生しないため、比較的低頻度のデフラグでよいということになります。

2. プログラムファイルを読込み順に配置し、プログラム実行時に効率よく、ディスクからプログラムを読込むよう、連続したディスク領域に関連するプログラムファイルを配置する

パソコンを起動するとき、あるいは主なプログラムを起動するとき、ディスクからは決まったファイルを決まった順番に読込むことがよくあります。

ならば、その順番通りにディスク上にファイルを配置しておくことができれば、パソコンの起動が速くなるし、あるいは主なプログラムの起動が速くなることになります。たとえ断片化がなくてもファイル移動をさせた方が良い場合というのは、このような場合となります。

なお、この作業についても、上記と同じような、倉庫部屋での箱の移動と同じような状況となります。注意点についても同様です。

他にも、「空き領域の統合」(後々フラグメントを発生させにくくする)や「ディスク外周部への配置」(内周部より外周部の方のアクセス速度が速い)をやってくれるものもあります。気になった方は、ネット上を検索してみて下さい。

デフラグとは何ができないのか?

以上より、デフラグとは何ができるのか、についてはわかりましたでしょうか? ここからはよく勘違いされる「できると思われていること」(実はできないこと)について触れていきたいと思います。

- パソコンの速度は速くなるかもしれないが、それはハードディスクに絡んだ部分だけである

デフラグはハードディスクに対して行う最適化です。ハードディスク以外について速くなるわけではありません。例えば、ADSLの速度は速くなりませんし、光回線の速度も速くなりません。仮にもし、インターネットの閲覧が「ハードディスクが遅いせいで」遅くなっていたのならば、インターネットの閲覧速度も向上するかも知れませんが、インターネットの速度自体をダイレクトに向上できるわけではありません。

- ディスクの空き容量を増やしてくれるわけではない

デフラグの主な目的は断片化解消です。荷物を並べ替えただけで、空き容量が増えることは、まずありません。

ただしこれには例外があり、例えばファイルに対してNTFSの「圧縮属性」が付けられていた場合、ファイルを連続化することで、圧縮しやすい状況になることがあるそうです。この場合、空き容量が増えることもあるそうです。

なお、ファイルの外周配置や起動最適化のために移動させる場合など、逆に空き容量が減る場合もあるとのことです。ディスクの空き容量を増やす目的でデフラグを実行した場合、がっかりすることになるかもしれません。

- ディスクの異常を回復してくれるわけではありません

デフラグは再配置が目的なのですから、ディスクの異常を回復してくれるわけではありません。

もちろん、「フラグメントが原因でパソコンの動作速度が落ち、パソコンを使う上で支障が出ている」という状況であれば、その異常を取り除くことは可能と言えるかも知れません。

しかし一般的に、パソコン全体の異常、あるいは、ハードディスクの異常を解決してくれるわけではないのです。

何をやってはいけないのか?

上でも触れましたが、パソコン全体の異常、あるいは、ハードディスクの異常を解決してくれるわけではありません。従って「最近パソコンの調子が悪いから、デフラグをやってみよう」というのは間違いです。

しかも「試しにやってみよう」というのも間違いです。壊れかけたハードディスクにデフラグをすることは、そのハードディスクにとどめを刺すことになりかねません。

上の倉庫部屋の例で例えるならば、壊れかけた箱にデータが詰まっているとか、床に穴の空いた倉庫部屋を、穴の位置もチェックせずに整理するとかいう状況を想定すると良いかと思います。

壊れかけた箱のデータを移動しようとすれば、移動時の振動で中身が漏れ出して完全に壊れてしまうかも知れません。穴の空いた倉庫部屋で、穴の位置もチェックせずに整理を始めたら、穴のある位置に荷物を置いてしまい下の階に落としてしまうかも知れませんし、作業員自身が穴に落ちてしまうかも知れません。

壊れたハードディスクにデフラグをかけることは、そのハードディスクに致命傷を与えかねないのです。まずチェックディスクを行うか、あるいはメーカー修理に出しましょう。

何が起きえるのか/起きえないのか?

これについては語り始めると無限に話が続いてしまうのですが、ディスクに関する作業ですからディスクに関する問題なら色々起こりえます。例えばハードディスクに損傷があるにも関わらず、デフラグしてしまったならば、損傷部分を通過した(荷物を一時置き場とした)データは壊れることが考えられます。ディスク上の任意のデータが壊れるわけですから、それが特定のプログラムの格納されていた領域ならばプログラムが壊れる/動作不良を起こすことになりますし、Windowsの起動に重要なファイルやレジストリが格納されている領域ならば、Windowsの動作がおかしくなる/起動しなくなる、といったことが起こりえるでしょう。

逆にディスクの外の事象、例えばネットワークの回線であるとか、モニタ(ディスプレイ)であるとか、そういったところに影響が出ることはないでしょう。もちろん、デフラグ中にずっとモニタの電源を入れておいたら、画面の焼き付けや高温化による障害を起こした、という間接的要因ということなら起こりえると思いますが…。

また、圧縮ファイルを展開しただけなのに、インストールしただけでデフラグも何もしていないのに「ディスクが壊れた」などという事も起こりえません。というかデフラグも何もやっていないでファイルを配置しただけなのに問題が発生したとしても、それがデフラグのせいと判断されてしまっても、ちょっとよくわかりません。

よく冗談で「郵便ポストが赤いのも○○のせい」などと言われることがありますが、冷静に考えれば無関係の事象だった、ということもよくあります。デフラグ中にお持ちの携帯電話が爆発しても、それはデフラグのせいではありません。デフラグと同時に、あるいはデフラグの直後に起きたからといって、それが関連事象かどうかはよく見極めましょう。

これ、何を変なことを書いているのだろう?と思われる方もいると思いますが、サポートをやっていると、こういう「明らかに関連しない事象」を結びつけてしまうユーザーがいらっしゃいます。おそらく、発生した問題で頭がパニックになり、冷静さが削がれていて、普段であれば冷静に「無関連」と判断できることでも、「関連している」と思い込んでしまうことが多いのかと考えています。

何か問題が起きたときは、とりあえずいったん冷静になって、関連性を調べてみましょう。

目次

デフラグ・スキャンディスクとは

不具合報告

よくある質問(FAQ)など

※このページは、ソフトウェアに付属のヘルプファイルをWeb用に再構築したものです。大部分に自動変換を施しているため、一部は正しく変換しきれずに表示の乱れている箇所があるかもしれませんが、ご容赦下さい。また、本ドキュメントはアーカイブドキュメントであり、内容は、右上の作成日付の時点のものとなっております。一部、内容が古くなっている箇所があるかと思いますが、あらかじめご了承下さい。

※このページへは、自由にリンクしていただいてかまいません。

■このページに関するご意見をお待ちしております → フィードバックページ

デフラグとはそもそも何か?

デフラグとはそもそも何か?